«Die Weltwoche»

06.03.2008

Der lange Abschied

Der Rausch des Aufbruchs ging schnell vorbei, nicht aber der utopische Wille der 68er. Auch der Polizistensohn und seine Freunde versuchten weiterhin das System zu überwinden, wenn auch auf verschiedenen Wegen. Einige endeten im Tod. Teil 2.

Von Eugen Sorg

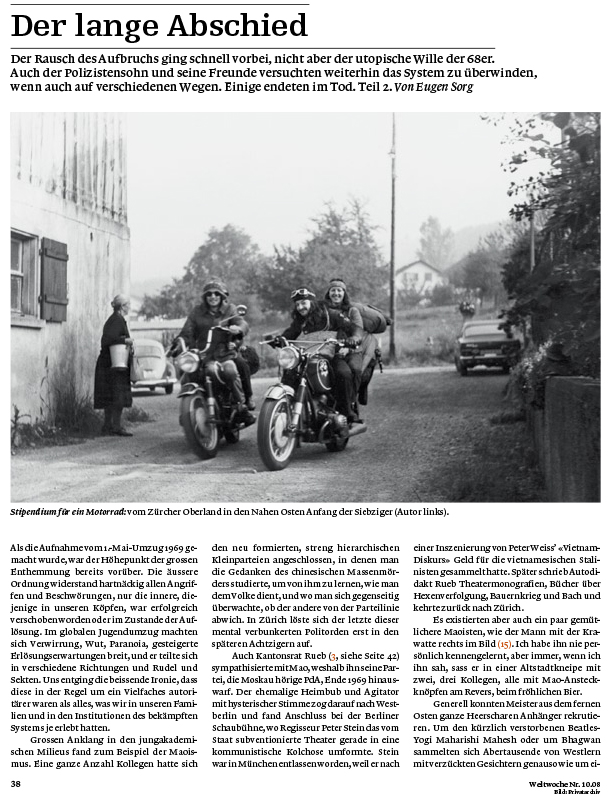

Als die Aufnahme vom 1.-Mai-Umzug 1969 gemacht wurde, war der Höhepunkt der grossen Enthemmung bereits vorüber. Die äussere Ordnung widerstand hartnäckig allen Angriffen und Beschwörungen, nur die innere, diejenige in unseren Köpfen, war erfolgreich verschoben worden oder im Zustande der Auflösung. Im globalen Jugendumzug machten sich Verwirrung, Wut, Paranoia, gesteigerte Erlösungserwartungen breit, und er teilte sich in verschiedene Richtungen und Rudel und Sekten. Uns entging die beissende Ironie, dass diese in der Regel um ein Vielfaches autoritärer waren als alles, was wir in unseren Familien und in den Institutionen des bekämpften Systems je erlebt hatten.

Grossen Anklang in den jungakademischen Milieus fand zum Beispiel der Maoismus. Eine ganze Anzahl Kollegen hatte sich den neu formierten, streng hierarchischen Kleinparteien angeschlossen, in denen man die Gedanken des chinesischen Massenmörders studierte, um von ihm zu lernen, wie man dem Volke dient, und wo man sich gegenseitig überwachte, ob der andere von der Parteilinie abwich. In Zürich löste sich der letzte dieser mental verbunkerten Politorden erst in den späteren Achtzigern auf.

Auch Kantonsrat Rueb (3, siehe Seite 42) sympathisierte mit Mao, weshalb ihn seine Partei, die Moskau hörige PdA, Ende 1969 hinauswarf. Der ehemalige Heimbub und Agitator mit hysterischer Stimme zog darauf nach Westberlin und fand Anschluss bei der Berliner Schaubühne, wo Regisseur Peter Stein das vom Staat subventionierte Theater gerade in eine kommunistische Kolchose umformte. Stein war in München entlassen worden, weil er nach einer Inszenierung von Peter Weiss’ «Vietnam-Diskurs» Geld für die vietnamesischen Stalinisten gesammelt hatte. Später schrieb Autodidakt Rueb Theatermonografien, Bücher über Hexenverfolgung, Bauernkrieg und Bach und kehrte zurück nach Zürich.

Es existierten aber auch ein paar gemütlichere Maoisten, wie der Mann mit der Krawatte rechts im Bild (15). Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber immer, wenn ich ihn sah, sass er in einer Altstadtkneipe mit zwei, drei Kollegen, alle mit Mao-Ansteckknöpfen am Revers, beim fröhlichen Bier.

Generell konnten Meister aus dem fernen Osten ganze Heerscharen Anhänger rekrutieren. Um den kürzlich verstorbenen Beatles-Yogi Maharishi Mahesh oder um Bhagwan sammelten sich Abertausende von Westlern mit verzückten Gesichtern genauso wie um einen Kindguru namens Maharaj Ji, einen 13-jährigen Inder mit öligem Haar und gemütlich-feistem Gesicht. Er hielt in einem Saal beim Zürcher Bellevue während einiger Abende spirituelle Sitzungen ab. Seine Methode bestand aus Dauerlächeln und einem sanften Drücken mit seinen Fingerchen auf die geschlossenen Augen des Suchenden. So vermittelte er das knowledge, das Wissen, wie die Eingeweihten das kurze Flimmern danach bezeichneten.

Unsere Clique vertrat weltliche Positionen, und wir hatten den Eindruck, dass Judith (4), Carlos (5) zeitweilige Freundin, sich mehr zu den übernatürlichen knowledge-Phänomenen hingezogen fühlte. Da wir uns aber der Mystikfraktion überlegen fühlten, die wir als nette, aber intellektuell etwas unterdotierte Verwandte betrachteten, sahen wir ihr das nicht nach.

Autos und Automaten aufbrechen

Ebenfalls eine weltliche Position, allerdings in einem strikt praktischen Sinn, nahm Paul (1) ein. Ihn interessierten Autos, vor allem fremde, und Spielautomaten, die er beide mit Geschick aufbrechen konnte. Dass er an einem hellen Vormittag in einem politischen Umzug mitlief, hatte mit Henriette (11) zu tun. Die beiden hatten sich kennengelernt, als sie noch in der Töchterschule war. Sie war nach dem zweiten Treffen schon schwanger geworden, hatte die Schule verlassen, Paul mit dem Segen Pfarrer Siebers und mit einer behördlichen Spezialgenehmigung aufgrund ihrer Minderjährigkeit geheiratet und sich ein Jahr darauf wieder getrennt. Paul, ein agiler Unterschichtler, der dank seiner freiberuflichen Tätigkeit wenig Geld, aber viel Zeit hatte, tauchte in der Folge regelmässig in der Umgebung Henriettes auf, aus Nostalgie oder um ihren Umgang zu kontrollieren. Später verlor man sich aus den Augen, und irgendwann in den Siebzigern hörte ich, er sei bei einem Autounfall gestorben.

Über viel freie Zeit verfügte auch Kaspar (9). Ohne ihn näher zu kennen, erfuhr ich jedoch über gemeinsame Bekannte immer wieder neue Anekdoten aus seinem Leben. Er hatte ein paar Jahre in Berlin als linksextremer Theaterdramaturg und Jungfilmer gelebt, liess sich nach seiner Rückkehr in der Zürcher Altstadt nieder und verfasste ein Bühnenstück, arbeitete ein wenig als Dokumentalist, schrieb ab und zu Reportagen und Essays, lebte zwischendurch von der Fürsorge und erregte einmal grösseres Aufsehen, als er als Gast einer Talkrunde des Schweizer Fernsehens über Prostitution bekannte: «Ich bin ein Freier.» Er konnte sich nie wirklich für einen Beruf oder eine Aufgabe entscheiden, denn eigentlich wartete er darauf, dass ihm endlich sein Erbe ausbezahlt würde. Er stammte aus einer reichen Industriellenfamilie, aber der Vater, der selber von einem geerbten Vermögen lebte, weigerte sich, dem seiner Meinung nach missratenen Sohn auch nur einen Franken zu überweisen.

Exakt in jenen Tagen, als Kaspar, umrahmt von den Porträts kommunistischer Heiliger, gegen die Kapitalisten anrannte, starb seine Grossmutter, und der 26-jährige Enkel erbte von ihr 300 000 Franken. Er gab das Geld ohne falsche Scham aus, wehrte den Versuch seines Vaters, ihn zu enterben, erfolgreich ab, musste sich aber wieder lange gedulden, bis Ende der Neunziger seine Mutter starb und er nochmals 300 000 Franken in Empfang nehmen durfte. Im Jahre 2003 war über die Hälfte davon aufgebraucht, und sein Vater, unzerstörbar, mittlerweile 98-jährig, gab sich weiterhin stur, was das Finanzielle betraf. Er lebte in einem Altersheim, und der Sohn registrierte mit Besorgnis, dass der Aufenthalt 150 000 Franken pro Jahr verschlang. Ein Jahr darauf nahm Kaspars Warten ein Ende. Er starb an einer Krankheit im Alter von 61 Jahren. Der Alte war zäher gewesen.

Was aus Vreni (14) wurde, ist mir nicht bekannt. Sekundarschülerin, Tochter eines Polizisten, zog sie einige Monate als Freundin Knöpflis (13) mit uns herum, danach traf ich sie noch manchmal in Begleitung einer Gruppe, die zu den Liebhabern möglichst starker Drogen gehörte, schliesslich sah ich sie nie mehr.

Wie Smadar (6), Judiths Freundin, von der wir kaum etwas Privates wussten, ausser dass sie in einer linken jüdischen Jugendgruppe verkehrte, und die plötzlich wieder aus unserem Kreis verschwand. Einmal begegnete ich ihr noch, Ende der Siebziger. Sie war wie gewohnt fröhlich, aber aufgeschwemmt, und sie erzählte ausführlich, dass es ihr in den letzten Jahren nicht so gut ergangen sei. Nach einer Viertelstunde fühlte ich mich so hundeelend, dass ich log, ich hätte leider noch eine Verabredung und müsse jetzt weiter.

Nur flüchtig gekannt hatte ich Simon (2), von dem ich nicht einmal sicher wusste, ob er wirklich Simon hiess, der aber zur Stammbelegschaft jeder Demonstration gehörte. Er hatte ein kleines Kind mit einer jungen, kugelrunden Frau, und ich habe nie gesehen, dass er mit irgendjemandem gesprochen hätte. Vor zwei Jahren sah ich ihn zufällig zum ersten Mal wieder. Er sass vor einem Warenhaus beim Bellevue am Boden und malte mit Kreide ein Marienbild aufs Trottoir, neben sich eine Büchse für die Münzen. Er sah noch genau gleich aus, Béret, Lederjacke, Jeans, in einsames Schweigen gehüllt, nur das Gesicht etwas verrunzelt. Die Welt hatte sich fortbewegt, er hatte sich selbst mumifiziert.

Der bekannteste und auffälligste der Studentensprecher war Thomas (7). Ich hatte ihn an ein paar Sitzungen erlebt. Er war geistig beweglicher als die meisten, beweglich bis zur Zappeligkeit, sprachlich talentiert, begeisterungsfähig und neugierig wie ein Kind. Früh schon begann er sich in den linken Gesinnungsmilieus zu langweilen. Er schlug eine prestigeträchtige Soziologieprofessur in Deutschland aus und stieg stattdessen bei Ringier ein, wo er zum Verlagsdirektor aufstieg. Die Privatwirtschaft war für die Linke der Feind, Blick-Herausgeber Ringier ganz besonders – Thomas galt der Bewegung als erster prominenter Verräter. Heute ist er Direktor der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse.

Ich selber war zwei Wochen nach dem verschlafenen 1. Mai nach Indien aufgebrochen. Vor der Abreise hatte ich wieder ein paar Tage zu Hause gewohnt, und Christine (12), meine damalige Freundin, hatte bei mir übernachtet. Als ich mich von meiner Mutter verabschiedete, drückte sie mir ein Couvert mit 2000 Franken in die Hand. Das war damals viel Geld, und ich meinte etwas halbherzig, dies könne ich nicht annehmen. Aber sie bestand darauf. Sie hatte Todesängste, dass mir in der Fremde etwas zustossen könnte.

Kaum aus dem Haus, meinte ich zu Christine: «Nun reicht das Geld für beide», und sie antwortete: «Gut, ich komme mit, aber ich muss es noch meinen Eltern sagen und mich von der Schule abmelden.» «Ich warte in Istanbul auf dich», sagte ich, und sie begleitete mich zur Zürcher Allmend, wo ich mich an die Strasse stellte und mit dem Autostoppen begann. Zwei Wochen später holte ich sie zusammen mit Carlo, der ein paar Tage nach mir ebenfalls Richtung Indien gestartet war, am Bahnhof von Istanbul ab.

Sorge um den Schulabschluss

Auf dem Landweg reisten wir durch die Türkei, durch Persien, Afghanistan, Pakistan und Indien nach Nepal. Wir wussten nichts von diesen Ländern. Was wir sahen, war eine grossartige Bilderkulisse, und wir fühlten uns wie in einem Abenteuerfilm. Alles war neu, umwerfend, sinnverwirrend: die gewaltigen Wüsten und Gebirge, die mittelalterlich-exotischen Menschen, die Armut, der schamlose Prunk, die Farben und Gerüche. Nicht im Traum hätten wir uns vorstellen können, dass sich in diesen märchenhaften Gegenden nur zehn Jahre später blutige Umstürze, Massaker und wirkliche Revolutionen ereignen würden, die den Lauf der Geschichte verändern sollten.

Ende Jahr waren Christine und ich zurück in der Schweiz. Ich hatte meine Mutter noch zweimal mit kurzen, aber blumigen Nachrichten um kleinere Geldüberweisungen gebeten und sie bekommen. Christines Eltern hingegen hatten auf keinen einzigen ihrer langen Briefe reagiert. Sie waren zutiefst verstimmt über die Handlungsweise ihrer Tochter. Ich hatte gespürt, dass Christine darunter litt, obwohl sie es nicht zugab. Aber das einzig wirklich Unangenehme, das mich während der Reise wie ein lästiger Pfeifton immer begleitet hatte, war das Wissen, dass ich keinen Schulabschluss hatte. Ein zwanzigjähriger Rebell und Reisender, der aushilfsweise auf der Sihlpost jobbte, mochte manchen romantisch erscheinen; aber nicht ein Vierzigjähriger, der immer noch dort arbeitete.

Unsere Clique war sich einig, dass Gorgioff nicht nur beängstigend intelligent, sondern auch disziplinierter als der Rest von uns war. Wenn er sich ein Ziel gesetzt hatte, filterte sein Gehirn aus einer Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten die als die logischste erkannte heraus, worauf sich sein Körper mit der Unerbittlichkeit eines Roboters in Bewegung setzte. Er war der Erste von uns, der wieder für die Matura zu lernen begann und sie bestand.

Gorgioff hatte sich autodidaktisch, ohne Schule vorbereitet. Wir wussten nun, dass dies machbar ist, und ich war der Nächste, der antrat. Ich setzte mich jeden Morgen in die Zentralbibliothek, war erstaunt, wie interessant der Schulstoff plötzlich war, bestand den ersten Teil der kantonalen Matura, bekam für den zweiten Teil ein Stipendium bewilligt, kaufte damit ein Motorrad, kurvte mit Christine durch den Nahen Osten, jobbte, verbrachte einen Sommer in Griechenland, setzte mich wieder in die Bibliothek und absolvierte den zweiten Teil.

Ich war mit einem geliehenen Anzug und Kurzhaarperücke zu den Examen angerückt. In den mathematischen Fächern hatte ich klaffende Wissenslücken, und wenn es knapp werden sollte, hatte ich mir ausgerechnet, würde man einem etwas zerstreut wirkenden jungen Autodidakten im Konfirmandenanzug eher aufrunden als einer langhaarigen Hippiegestalt. Die Haare zu schneiden, wäre mir als Unterwerfung unters System vorgekommen. Nach mir bestanden auch Christine, die vor der Kunstgewerbeschule ein paar Jahre das Gymnasium besucht hatte, und Judith die Prüfungen.

In dieser Zeit entwickelte sich unser Freundeskreis auseinander. Carlo hatte von der Indienreise nicht nur die Erinnerung an grossartige Landschaften nach Hause gebracht, sondern auch an die Wirkung von Opiaten. Aus dem gelegentlichen Hunger entwickelte sich in Zürich eine schwere Sucht, an die Matura war nicht mehr zu denken. Er schloss sich einer Gruppe Politrocker an, in deren Zentrum Guy stand, HSG-Absolvent aus grossbürgerlichen Verhältnissen, verwandt mit den Familien Schwarzenbach und Wille, ein charismatischer, rücksichtsloser Leadertyp. Wir hatten ihn zusammen in Indien kennengelernt.

Alle in der Gruppe waren heroinabhängig, das Geld dazu verdienten sie in Akkordarbeit als Gerüstbau-Kollektiv. Aus ihrem Kreis gingen auch Publikationen wie das Gasseblatt hervor, eine Steinewerfer-Postille, die in der Polizei den natürlichen Feind und in den Verwahrlosten und Gefängnisinsassen das revolutionäre Subjekt sah. Carlo hatte ein sanguinisches Naturell und begegnete dem anderen grundsätzlich freundlich und ohne Argwohn. In jenen Jahren war sein Gesicht verschlossen und die Augen kalt.

Knöpfli wiederum war Anfang der Siebziger ebenfalls nach Indien gereist. Knapp ein Jahr später kehrte er nach Zürich zurück. Die Schweizer Botschaft in Delhi hatte ihn in ein Flugzeug gesetzt, nachdem er dort aufgetaucht war, krank, schmutzig, völlig verstört und ohne Geld. Wir haben nie herausgefunden, was in Indien genau passiert war. Er sprach nicht darüber oder dann in zusammenhangslosen, angstgetränkten Fetzen. In der Folge wechselten hellere Episoden, in denen er Freundinnen und mit einer auch ein Kind hatte, mit dunklen Phasen ab, in denen er verwilderte und als listig, aber unverständlich philosophierende Clochard-Existenz durch die Lande irrlichterte. Stabilisierend wirkte eine Anstellung als Buffetbursche in einem Restaurant.

Verschiedene Projekte verfolgte Gorgioff. Er hatte unter anderem analysiert, dass die Linke bei einem revolutionären Ernstfall ohne militärisches Wissen dastehen würde, und beschloss, dies zu ändern. Er schrieb sich für Jus ein, absolvierte als Mustersoldat die Rekrutenschule und teilte dem Kommandanten mit, er wolle die Offiziersausbildung machen. Man erkundigte sich über sein politisches Vorleben und beschied ihm darauf, dass er sich den Offizier aus dem Kopf schlagen könne. Das Höchste, was für einen wie ihn in Frage käme, wäre Wachtmeister, allenfalls Oberwachtmeister.

Letzte Hoffnung Nicaragua

Gorgioff verabschiedete sich von der Armee und hörte auch mit dem Jus-Studium auf. Eines seiner nächsten Ziele war, nach gründlichem Studium des Marktes, der Aufbau einer Stellenvermittlung. Er lieh sich Geld, mietete ein Büro, liess Geschäftspapier drucken, kaufte sich einen Anzug. Das Geschäft jedoch wollte trotz guter Konjunktur nicht richtig anlaufen, die Firmen bestellten in der Regel kein zweites Mal Arbeitskräfte bei ihm. Er vermittelte die falschen Leute, das heisst vor allem solche aus unserem Umfeld. Den Todesstoss versetzte ihm seine Freundin Käthi, die gleichzeitig als seine Sekretärin amtete. Sie brannte nicht nur mit einem anderen Mann nach Spanien durch, und dies auf dem Motorrad, das ihr Gorgioff geschenkt hatte, sondern sie nahm auch die Geschäftskasse mit.

Nach weiteren absolut sicheren Projekten, zum Beispiel dem Schmuggeln im grösseren Stil von Kinderbekleidung, das wie alle anderen wegen nicht eingeplanter Kleinigkeiten scheiterte, machte er eine Sekundarlehrer-Ausbildung und unterrichtete für eine Weile. Politisch wich er nicht von unserer Urüberzeugung ab: auf der einen Seite das System, auf der anderen wir. Aber der Alltag zwang zu Kompromissen.

Während ich mit dem Lernen für den zweiten Teil der Matura beschäftigt war, hatte sich Christine in einen anderen verliebt. Wir wohnten damals in einem Bauernhaus im Zürcher Oberland, und ich zog in derselben Nacht aus. Sie fing ein Pädagogik-Studium an, gab Schule, trennte sich von meinem Nachfolger und wurde Ende der Siebziger eine begeisterte Anhängerin der Sandinisten, die in Nicaragua die Macht erobert hatten. An Nicaragua klammerte sich noch einmal die ganze Hoffnung der 68er Linken, die kulturell zwar erfolgreich, politisch aber gestoppt worden waren.

Christine flog häufig nach Zentralamerika, kannte die sandinistischen Führer, die sich freuten über die Besuche der blonden Revolutionstouristinnen aus Europa, und eines Tages hörte ich zu meinem Erstaunen, dass sie nun mit Guy zusammen sei. Auch er war zum Nicaragua-Pilger geworden und hatte in Managua sein revolutionäres Subjekt gefunden: eine kleinkriminelle Jugendgang mit einem Chef namens Monster, über die er einen Dokumentarfilm drehte.

Zwar sympathisierte ich mit den Sandinisten, wie schon mit Salvador Allende, dem gestürzten marxistischen Präsidenten Chiles, auch mit den Kohlearbeitern in England und allen anderen, die irgendwo auf der Welt streikten, mit den aufständischen Kurden, den peruanischen Indianern des Leuchtenden Pfades, den Tamilen, und selbstverständlich mit den unterdrückten Palästinensern. In unserer scholastischen, irrealen Begriffsgläubigkeit schien sich jeder, der das Wort Unabhängigkeit, Gerechtigkeit, Sozialismus, Gleichheit an seinen Kragen heftete, auf der gleichen gloriosen Allee in die Zukunft zu bewegen und hatte meine Solidarität.

Aber gleichzeitig bezogen ein paar Freunde und ich eine Sonderposition in diesem Buchstabenuniversum. Unter dem Namen «Gruppe James Guillaume» gaben wir in längeren Abständen die Zeitschrift Anarchistische Blätter, später Libertäre Blätter, heraus. Guillaume war ein jurassischer Anarchist gewesen, Anführer der dortigen Uhrenarbeiter, ein belesener, korrekter und etwas pingeliger Mann, Zeitgenosse und Bekannter des russischen Aufruhrgenies Bakunin.

Obwohl wir stolz waren auf jede der Nummern, war das Heftchen in Wirklichkeit langweilig und belehrend, und anarchischer Freiheitswille war höchstens in der freien Handhabung von Rechtschreibung und Grammatik zu verspüren.

Das geschichtliche Höchstmass an öffentlicher Aufmerksamkeit fuhr das Blatt anlässlich eines Vortrages von Subversivenjäger Ernst Cincera, Deckname Cäsar, ein. Ich war zufällig anwesend, als er vor einem 200-köpfigen Publikum in einer Mehrzweckhalle in einem Dorf im Säuliamt nach Aufzählung Dutzender marxistischer Organisationen und von deren Querverbindungen auch unsere aufrechte Truppe kurz und präzis vorstellte: «Und da gibt es noch die Gruppe Tschuliom, nicht geführt und nicht gelenkt, utopistisch, mit eigenen fantastischen Revolutionsvorstellungen, unabhängig von den beiden Machtblöcken Russland und China.»

Bald darauf sollte Cinceras privates Geheimarchiv gestohlen werden. Es enthielt die Namen von 3500 Personen und Organisationen, die der Oberstleutnant als politisch gefährlich eingestuft hatte. Die Einbrecher, ein paar Linke aus dem Demokratischen Manifest, wurden gefasst und verurteilt. Unter ihnen war Dieter (10), der Präsident der Organisation. Dieter war ein Freund aus der Mittelschule und hatte mit uns in Niederglatt gewohnt.

Ein Psychologe namens Liebling

Die Libertären Blätter gingen Ende der Siebziger ein, lautlos und unbemerkt von den beiden Machtblöcken, aber der Geist der Utopie glimmte noch eine Weile fort. In Zürich wirkte seit langem ein betagter Wiener Psychologe namens Friedrich Liebling. Man wusste nichts Genaues über seine Herkunft. Liebling sei Anarchist, erzählte mir ein Freund, der ihn kannte, ein Freigeist, ein Gegner von Kirche und Staat, und seine Gruppentherapien seien eine Art Einübung in das herrschaftsfreie Zusammenleben. Der Freund nahm mich an einige dieser Veranstaltungen mit, und irgendwann wurde ich Liebling vorgestellt.

Er war ein altes Männchen mit wachen, freundlichen Augen, und nach seinen langen Ausführungen zu Fragen der gesellschaftlichen Umwälzung glaubte ich, einen jener seltenen Menschen kennengelernt zu haben, welche die Radikalität der Jugend bewahren konnten und gleichzeitig über viel Erfahrung und Wissen verfügten. Der Mann gefiel mir. Und er hatte offensichtlich Erfolg.

Hunderte von Menschen fanden sich zusammen und redeten offen über privateste Dinge und über gesellschaftliche Fundamentalfragen. Männer, die aussahen wie Tramkontrolleure, zitierten routiniert den Anarchisten Kropotkin, Hausmütterchen mit Dauerwelle gaben Voten ab zur desaströsen Wirkung der christlichen Moral auf ihr eheliches Sexleben. Ich nahm in Kauf, dass die Ausführungen papageienhaft gleich klangen, dass Lieblings Weltdeutungen, auch wenn sie oft schlicht waren, als unfehlbare Urteile galten und dass man um ihn herumscharwenzelte, als wäre er der Papst in Rom. Immerhin, beruhigte ich mich, befassten sich diese Leute mit den richtigen Problemen. Ich benützte die lieblingsche Gegenwelt, um den Zusammenstoss meiner Illusionen mit der Realität hinauszuschieben. Dass auch ich in einer Sekte gelandet war, merkte ich erst nach einer Weile. Mir fiel plötzlich auf, dass ich mittlerweile genauso plapperte wie die anderen. Die Utopie hatte ihr Wesen offenbart: meine Dummheit.

Es ist müssig, darüber zu sinnieren, was man hätte anders tun können. Für jeden Schritt, den man tut, ist man selber verantwortlich. Es bleibt ein Rest von Glück oder Pech. Wir haben uns weiter aus dem Fenster gelehnt als andere. Das Risiko war entsprechend grösser.

Wurde die Welt eine bessere?

Christine hatte Pech. Sie starb schon Anfang der Neunziger. Guy, der zwei Monate vor ihr gestorben war, hatte sie mit dem Aids-Virus angesteckt. Selber hatte sie nie eine Spritze angerührt. In ihren letzten Lebenswochen wollte sie nur noch ihre engste Familie um sich haben. Die Haare fielen ihr aus, und sie schrie vor Schmerzen. Sie hätte alles getan, um die letzten zwanzig Jahre ungeschehen zu machen.

Auch Knöpfli hatte Pech. Er war intelligent und besass die Gabe der unwiderstehlichen Liebenswürdigkeit. Aber er hat nie mehr aus seinem Irrgarten herausfinden können. Ein paar wenige, schockartige Erlebnisse hatten genügt, um ihn für immer aus der Bahn zu werfen. Letztes Jahr war ich an seiner Beerdigung. Er starb als schwerkranker Alkoholiker. Der Schnaps war seine Selbstmedikation gegen die innere Hölle.

Carlo überwand seine Sucht und lebt in der Südschweiz, wo er mit seinem Bruder Aldo eine Modefirma betreibt. Vor kurzem ist er zum ersten Mal Vater geworden. In seiner Heroinzeit ist er dem Tod ein paar Mal im letzten Moment entwischt. Er hatte Glück, den Rest hat er sich selbst verdient. Gorgioff programmiert heute Computer. Wären Personal Computers schon in den Siebzigern erfunden gewesen, hätte er sich bestimmt in den Zentralcomputer der Schweizer Armee gehackt.

Judith wurde Psychologin, Henriette Kindergärtnerin. Sie leben irgendwo auf dem Land. Beide bewegen sich in einem sektiererischen Umfeld, wo man aus Angst vor verstrahlter Milch oder kontaminierten Mohrrüben eigene Kühe hält und kleine Gewächshäuser betreibt. Die Idee des Systems hat sich bei diesen Leuten am reinsten erhalten, nur dass sich die Institutionen in Myriaden unsichtbarer, hochgiftiger, sphärisch schwingender Minipartikel verwandelt haben.

Haben die 68er die Welt besser gemacht oder haben sie die westlichen Gesellschaften geschwächt? Ich denke nicht, aufs Ganze gesehen, dass die Welt eine bessere wurde.

Die 68er Bewegung hatte wie jede Bewegung, die eine gesamte Kultur umpflügt, starke Züge einer Massenpsychose. Und wie jeder Kollektivrausch forderte auch dieser Opfer, individuelle, wie im Falle meiner Freunde, aber auch kulturelle und geistige. Viel tradiertes Weltwissen ist fahrlässig entsorgt worden, um Therapiefantasien einer friedfertigen Menschheits-familie Platz zu machen, geträumt von einer Generation umsorgter, bürgerlicher Wohlstandskinder. Die 68er, die an die politische Macht gelangten, haben entsprechend darin versagt, die heutigen Gefahren für die westlichen Kulturen zu erkennen und darauf zu reagieren.

Manche Dinge, die wir taten und für die ich, würden sie meine eigenen Kinder machen, die Wiedereinführung der Prügelstrafe fordern würde, finde ich trotzdem noch lustig – vielleicht weil sie das jugendliche Gefühl der Schwerelosigkeit nochmals aufleben lassen. Für anderes werde ich mich mein Leben lang schämen. Und es gibt kleine Sachen, über die ich mich zu meinem eigenen Erstaunen immer wieder freue. So zum Beispiel der Gedanke, dass mein Vater doch noch herumerzählen konnte, dass sein Sohn an der Universität ist.